MAR que mata a sede do Rio

Uma análise crítica de 'Casa carioca', exposição que reafirma o museu como uma das mais importantes instituições culturais da cidade e do país

A exposição “Casa carioca” confirma o Museu de Arte do Rio (MAR) como uma das instituições mais importantes em funcionamento na cidade e no país. O MAR completa oito anos neste mês de março de 2021 oferecendo entrada gratuita a todos os visitantes às quintas-feiras*, e reiterando o desejo de ser, a um só tempo, um museu aberto e um museu abrigo. Como conciliar a amplitude ruidosa e necessária a um equipamento cultural cosmopolita, que leva o nome “do Rio”, com o aconchego cálido de um lar, que nos oferece conforto e o convite para voltar? O MAR tem respondido a essa questão de maneira muito direta e igualmente complexa: representatividade.

Desde a sua fundação, quando era dirigido por Paulo Herkenhoff, até o momento atual, sob o comando artístico de Marcelo Campos, o museu se preocupa constantemente com o estabelecimento de diálogos: com a classe artística, mais do que com o mercado de arte; com criadores de diversas procedências e gerações, e ênfase nos mais jovens e periféricos; com os educadores, que formam público e podem ser vetores para a reincidência de visitantes; com outras linguagens artísticas; com atravessamentos sociais, políticos e econômicos que precisam perturbar a arte. Sim, o MAR parece entender que a arte precisa ser perturbada, para que se desencastele e assim ganhe o mundo, passando a ser vista como relevante por um conjunto mais amplo da população.

“Casa carioca”, com curadoria de Campos e da arquiteta Joice Berth, evidencia essas conversas e sua natureza barulhenta e perturbadora. No MAR, a estratégia parece ser mesmo o ruído, e não a ordenação lacradora e de marketing que vem orientando de modo inócuo várias frentes do setor cultural. A exposição sobre a história social da casa e os modos de morar também chama a atenção para os castelos reais e simbólicos da cidade. Em meio à pandemia, momento em que ter teto e ter chão foi mais necessário do que nunca, a dupla de curadores expõe as feridas do morar como privilégio, mas também a esperança dos quilombos que residem nos corpos e nas lutas da população do Rio e do país.

“Casa e corpo articulam entendimentos sociais diversos. Discursos que, mesmo em silêncio, gritam sobre ausências e presenças, sobre lugares de exclusão e descaso, sobre hierarquias e subalternidades”, escreve Joice Berth no texto de apresentação, e é realmente lindo ver como a curadoria tenta subverter uma lógica hierárquica que também está cristalizada no modo de fazer exposições.

“Casa carioca” reúne obras de grandes artistas que já têm um lugar assegurado na história da arte brasileira, caso de Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Abdias do Nascimento, Ivens Machado, Heitor dos Prazeres, Luiz Zerbini, Laura Lima, José Rufino, Rubens Gerchman, Arthur Bispo do Rosário, Guignard, Lygia Clark e Djanira, e também grandes artistas e coletivos em estágios diversos de amadurecimento, como Opavivará!, Mulambö, Rodrigo Torres e Geraldo Marcolini. Chamam a atenção grandes artistas em início de carreira ou ainda poucos expostos em museus e galerias, muitos egressos da formação universitária e de regiões periféricas do país, caso de Gilson Plano, Alberto Vieira, Alan Oju e Diambe da Silva. Outro dado impressionante é a quantidade de grandes criadoras mulheres cis e trans de diversas gerações e procedências: Brigida Baltar, Patrizia d’Angello, Martha Niklaus, Regina de Paula, Ana Hortides, Agrade Camíz, Elisa Mendes, Luiza Baldan, Cristina Salgado, Lyz Parayzo, Andrea Nestrea, Barbara Copque, Cinthia Marcelle, Laís Mirrha, Aleta Valente, Daisy Xavier, Priscila Resende, Rosângela Rennó, entre muitas outras.

A repetição e o grifo na palavra “grandes”, no parágrafo anterior, visa destacar um aspecto importante sugerido pela montagem: uma equivalência de grandezas nos processos de criação e nos resultados plásticos, reunidos numa espécie de cosmogonia modulada a partir de eixos temáticos – a casa e a relação com a cidade, com o trabalho, com o lazer, com a esfera íntima, com a arquitetura moderna, com a favela. As obras de arte de períodos diversos são mescladas a fotos históricas, vídeos e documentos; os artistas são expostos “juntos e misturados” a registros de projetos arquitetônicos e de construção como o Concreto Rosa – coletivo de mulheres que atuam como “faz-tudo”, subvertendo uma lógica machista -, e o BBB (Boa, bonita e barata), que constrói habitações populares “da favela para a favela”. O projeto expográfico, a cargo dos arquitetos Valdy Lopes, Gisele de Paula e Laís Marques, tira partido de um sem-número de revestimentos (amianto, cimento, madeira) que cobrem as paredes de cada trecho da exposição modo distinto. Este ruído que vem da aposta na heterogeneidade é acompanhado pela identidade visual, assinada pelo Estúdio Cru. A passagem entre um bloco e outro do prédio é feita por uma das obras comissionadas, Intermédio (2020), de Maxim Malhado. Tudo é pensado para que o espaço do museu, geralmente tratado com a máxima neutralidade, seja também uma casa, lugar onde os objetos se acumulam seguindo uma ordem de uso afetiva e orgânica. E ela até pode ser funcional, mas dificilmente obedece à lógica antisséptica do “cubo branco”.

Um compromisso com as brasilidades

A arquitetura e a montagem não hierárquicas e um processo curatorial que se organiza pelos aspectos simbólicos e sociais da imagem fazem parte da história do MAR e, mais do que isso, evidenciam a importância do primeiro diretor do museu, Paulo Herkenhoff, no processo de formação da geração de curadores da qual Marcelo Campos pertence. Cada passo dado no percurso de “Casa carioca” é também um avançar na direção do reconhecimento das brasilidades, assim mesmo, no plural. Se hoje é possível vermos uma exposição em que Adriana Varejão, Beatriz Milhazes e Efrain Almeida são alguns dos artistas mais experientes em atividade, isso se deve a atuação de Herkenhoff na implosão de uma vergonha elitista que se negava a olhar para o Brasil, a potência de seus saberes populares e a importância que patrimônios como o carnaval, os cultos religiosos e as soluções visuais vindas da periferia tinham para os artistas chancelados pelos museus e galerias. No Rio, Herkenhoff e figuras como Fernando Cocchiarale e Marcus Lontra e as curadoras e professoras Glória Ferreira e Viviane Matesco foram fundamentais para a ampliação dos modos de pensar o trato com a arte e para a percepção de que é possível fazer exposições, livros e projetos que não levem em conta apenas os aspectos formais das obras.

Olhar para o Brasil de modo despudorado ainda é um desafio e exige novos saltos, que “Casa carioca” procura dar com bastante profundidade e coragem. Como o já citado texto de Joice Berth evidencia, são muitos silenciamentos e ausências, tanto na distribuição de poderes quanto no imaginário formador de uma nação. A artista e pensadora Grada Kilomba definiu de modo preciso o Brasil como “um projeto colonial bem sucedido”, e percorrer a exposição do MAR é entender que o acesso à casa foi negado a uma maioria, justamente ao gigantesco grupo descendente dos reis e rainhas africanos escravizados pelo tal projeto colonial. Foram eles os que ergueram todas as moradas e todas as cidades com o seu trabalho; foram eles os expulsos da urbe, aqueles que até hoje são obrigados a viajar por muitas horas todas as manhãs em trens superlotados até o trabalho. E até hoje são eles, no fim das contas, que não têm a opção do “ficar em casa” para preservar a saúde durante o já tão estendido período pandêmico.

A mostra tem qualidade em seu conjunto, combina com muito engenho a necessidade de mobilização, inclusive pela revolta, do visitante com certos “respiros” líricos. Mas alguns pontos me chamam a atenção.

Terra e trabalho

É belíssima a forma como a curadoria investe na memória dos saberes arquitetônicos dos povos originários do país, em especial através das construções ribeirinhas recuperadas por Martha Niklaus. É ainda mais desconcertante ficar diante dos trabalhos de artistas indígenas como Xadalu Tupã e Denilson Baniwa – e em especial na série Mártires da terra, deste segundo, ler escrito sobre a tela: “Eu sirvo de adubo para minha terra, mas dela não saio”.

Importante ainda o diálogo entre os trabalhos de Bruno Portella, José Rufino e Gilson Plano – o primeiro lidando com a ideia de recalque histórico e antimonumento, Rufino repensando forma e função dos facões da lavoura (ferramentas, armas de luta?), e Plano tentando tangenciar o invisível, do que falarei adiante. Somados à força de um conjunto de obras de Arthur Bispo do Rosário, esses trabalhos trazem para o centro – físico e simbólico – de um dos segmentos da mostra a noção de que, no campo e na cidade, foram corpos negros os que construíram este país. Esse núcleo estabelece rico diálogo com as obras de Ivens Machado e Andrey Zignatto, e em especial com as de Adriana Varejão (Ruína modernista II) e André Griffo (Instruções para administração das fazendas 2), dois artistas cujo raciocínio pictórico tem sido posto a serviço de uma subversão das histórias de poder do Brasil Colônia.

Desapropriações, reintegrações

Outros pontos importantíssimos da exposição formam uma espécie de pêndulo: de um lado fotos, vídeos e documentos sobre as desapropriações da cidade – do incêncio até hoje suspeito na favela Praia do Pinto à Vila Autódromo – às reapropriações e reinvenções como a Ocupação Evaristo da Veiga e a Aldeia Maracanã, esta última fotografada por Elisa Mendes.

Celebrações: a liberdade insistente

Se por um lado a exposição não recusa o peso das nossas omissões históricas, por outro abraça com prazer os momentos de superação dessas desigualdades com uma “felicidade guerreira”. As lajes e cumeeiras, com a arquitetura posta a serviço das rodas de samba, feijoadas e, mais recentemente, dos vídeos para o Reels e o IGTV, é festejada pela obra de artistas como Heitor dos Prazes, Mulambö e Sérgio Vidal. Em outro segmento, as soluções arquitetônicas da periferia aparecem nos Pornobancos do Opavivará! e nas esculturas de Agrade Camiz, entre outros trabalhos. Por fim, a noção de “barracão” – o do carnaval, o do candomblé, alicerces de nossas manifestações populares – é lembrada em núcleo ancorado pela exuberância de Blue sunshine, de Beatriz Milhazes.

Gerchman e a multidão

É muito notável a presença de Rubens Gerchman e a força dos trabalhos selecionados no conjunto da exposição evidencia o quanto o artista e seus parceiros mais diretos de geração, em especial Antonio Dias e Carlos Vergara, foram importantes para pensar o crescimento urbano, o aparecimento de uma ideia de multidão e como essa população multiplicada foi impactada e impactou o imaginário da nação a partir de referências de uma cultura – cultura esta que não é chamada de “popular” por acaso: ela vem da turba, de uma massa gigantesca, e por isso tem tanto poder.

Papéis da mulher

A domesticação da mulher é um ponto crucial. Se artistas como Patrizia d´Angello subvertem o “bela, recatada e do lar” que segue como expectativa e imposição de uma sociedade patriarcal, a presença das obras de Rosana Paulino, e dos jovens Priscila Rezende, Alberto Pereira e Millena Lizia falam mais especificamente dos papéis destinados à mulher negra como trabalhadora doméstica. Em um país como o Brasil de uma quase escrava doméstica, como mostra Supernanny, de Pereira, e Faço faxina, de Lizia, em que ela ofereceu seus serviços como faxineira através do anúncio e documentou tudo o que ouviu e experimentou nas casas dos contratantes.

O poder do invisível

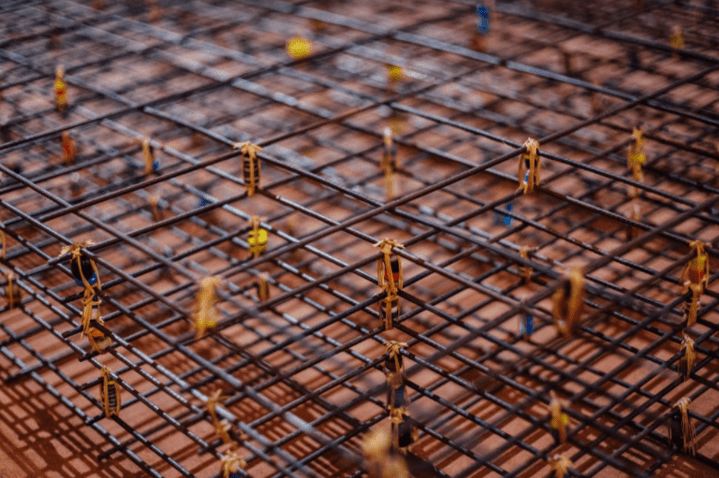

O artista goiano Gilson Plano oferece um caminho muito fértil para as intenções da curadoria e da mostra. Em um dos ótimos textos reunidos no catálogo e na expografia (além dos curadores, escrevem autores como Thiago Fernandes e Pollyana Quintella), Marcelo Campos lembra os egunguns, e uma “casa” representada pela ancestralidade, pelo invisível. Ele aponta para o corpo que subverte violências como uma possibilidade de quilombo. Plano exibe dois trabalhos arrebatadores que sinalizam essa trilha: em Fundação, o artista apresenta vergalhões que dão estrutura às construções unidos delicadamente por cordas de sisal e as grandes miçangas conhecidas como “firmas”, que arrematam as “guias”, cordões usados pelos iniciados na umbanda e no candomblé. Não há neutralidade na linguagem, e são as “guias” e “firmas” um instrumento de ligação do fiel com o seu “fundamento”, a maneira de ligar o plano terreno aos arquétipos dos orixás e à ancestralidade, representada pelos egunguns que flutuam “como parangolés”, destaca Campos.

No outro trabalho, O sol depois, Plano incrustou 152 pérolas na parede da rampa de saída do museu. A instalação foi documentada em vídeo, que o público assiste em tela instalada na mesma parede onde estão as pérolas. Esse tesouro invisível remete ao ouro e aos ossos de africanos escravizados encontrados nas escavações recentes nas cercanias do MAR na região portuária do Rio, ponto de chegada de nossos ancestrais arrancados de sua terra pelo tráfico de pessoas. A obra lembra ainda que acreditar no invisível pode ser um ato de resistência e de fé, porto e âncora para o corpo exilado. Aqui, foi e é.

Erupções poéticas

“Casa carioca” enfrenta com vertigem e coragem todas as contradições que envolvem o direito ao habitar no Brasil, mas não se furta de inundar o fluxo narrativo da montagem com obras de intensa carga lírica e poética. Chamam a atenção, nesse sentido, os trabalhos de Laura Lima, Renato Bezerra de Mello, Ana Linnemann, Brigida Baltar e todo o núcleo formado pelo imaginário da casa própria, com Ana Hortides, Regina de Paula, Jaques Faing e Randolpho Lamonier.

Estrutura aparente

Uma escolha poética e política da curadoria foi destacar, nos vídeos documentais, a “prata da casa” – mediadores e pesquisadores do MAR oriundos de favelas e de conjuntos habitacionais, caso de Fernando Porto (acima). Eles dão seus depoimentos sobre as diferentes formas de morar no Rio, tornando aparente uma estrutura coletiva e fundamental que realiza os projetos de exposição ao lado de artistas e curadores. Maravilha.

Por fim e por princípio: a força das águas

Mas é na Sala de Encontro, em piso mais próximo à saída, que algumas obras comissionadas trazem um desfecho e novos começos para a mostra, neste segmento que se debruça “sobre as águas” de uma cidade que é Rio. Apena 3% das águas existentes no planeta são doces e potáveis, e o direito à água é uma questão fundamental para o habitar. Lembram disso através da poesia ou da ação três trabalhos impressionantes.

Em Máquina de chover no molhado no. 2 – Telhado borboleta, Daniel Murgel retoma sua reinvenção da arquitetura e faz com que a água escorra por sobre um tipo de ordenação de telhas que é histórico no Morro da Conceição, vizinho ao museu e lugar do Ateliê Sanitário, mantido pelo artista em parceria com outros criadores. A água escorre, cai num tanque e é rebombeada, novamente “chovendo no molhado” e nos lembrando dos ciclos da vida, nem sempre favorecidos pela lógica das cidades.

Um belo conjunto de backlights registra em fotos, como numa nuvem de vaga-lumes, o projeto Lave as mãos, Maurício da Hora instalou bicas de água potável em todo o Morro da Providência, e junto a elas recipientes com sabonete fabricado por sua família. Cria do morro, Da Hora subverteu expectativas e estatísticas e realinhou seu destino com uma atuação cidadã e artística em sua comunidade. O Lave as mãos ofereceu contribuição decisiva no combate à Covid-19 na Providência.

Outra intervenção na cidade, esta criada a partir do próprio museu, parece ser uma espécie de pororoca entre os fluxos da exposição em cartaz e a história do MAR. Criado pelo gru.a (grupo de arquitetos), Bica é o que o nome diz: uma sequência de torneiras na área externa do museu, fornecendo água filtrada com a qual os passantes e a população em situação de rua pode lavar as mãos ou encher garrafas e copos. O encanamento que fornece água para o lado de fora foi criado a partir de um circuito que cria um desvio nos reservatórios da instituição. Com isso, ela passa a cumprir na prática o que já vinha fazendo num plano simbólico: é um MAR que mata a sede do Rio; um museu da regeneração e do acolhimento em meio a tempos tão difíceis.

+++

*Aline Motta faz individual desconcertante e incontornável no MAR. Ao visitar “Casa carioca” seguindo todas as prevenções sanitárias cumpridas pelo museu, não deixe de mergulhar no universo da artista e veja ainda a exposição sobre o arquiteto Paulo Werneck organizada por Claudia Saldanha e parceiros.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO